◎ホーム → 山郷の暮らし → 暮らしの慣習 sitemap

「おらほはこうだで」

「おらほはこうだで」

「おらほはこうだで」:”私どもではこのようにしております”【北信州の方言】

|

暮らしの慣習

春

「お涅槃(ねはん)」

-

お釈迦様が入滅された3月15日(旧暦の2月)に遺徳を偲んで奉讃追慕する涅槃会を「お涅槃」と呼び、「やしょうま」を作って仏壇にお供えします。 「やしょうま」をこのへんでは「やしょんま」と呼んでいます。

「やしょんまひき」といって、子どもたちは近所のお宅を回り、「やしょんま」を少しずついただいて食べ較べしました。甘いもの、しょっぱいもの、調味料があまり入っていないものなど、家によって様々でした。最近は、スーパーで買ったものですませるお宅もあるようです。

同じ高山村の中でも、「やしょんま」をせず、天ぷらを沢山作る地域があります。

お彼岸

-

お彼岸にはおやきを蒸かして仏壇に供えます。

久保地区の共同墓地は山裾にあり、雪の多い年は、お彼岸といっても、墓地まで道が開いておらず、お参りする人はほとんどいませんが、それでもたまには雪をかき分けてお参りし、雪に花が挿してあるお墓を見ることもあります。

昭和40年代までは土葬で、小さな石を載せただけのお墓がいくつもありましたが、最近は立派な墓石が多くなりました。「我村はぼたぼた雪のひがん哉」

「我国は何にも咲かぬ彼岸哉」一茶

ひな祭り

初めての女の子が生まれると、お嫁さんの親元、仲人、親戚からおひな様が贈られます。お返しに、桜餅を配ります。

4月3日のお節句には、女性のお客様を呼んで、祝宴を開きます。

「雛達ものんきに見ゆる田舎哉」一茶

春の遅い北信州では、この時期になっても桃は咲きません。梅もまだまだです。

夏

お節句

6月5日はお節句です。

お嫁さんを迎えて初めてのお節句は初節句と呼び、親戚に柏餅(かしゃもちと呼ぶ)を配ります。

お嫁さんは、鯛の尾頭付きをお土産にして、婿さんと一緒に実家へ帰ります。

初めて男の子が生まれると、親元や仲人、親戚から、鯉幟、武者幟、武者人形や兜飾りなどが贈られ、お返しに、柏餅を配ります。

「旅せよと親はかざらじ太兜」一茶

山から素性の良い杉を切り出して幟竿(のぼりざお)を作って家の庭に立てます。最近は金属ポールのお宅もあります。

武者幟は、「武田信玄と上杉謙信、川中島の合戦」の対のほか、1枚ものでは「豊臣秀吉」、「鍾馗」が描かれているものが定番ですが、その上部に、贈り主と当家の家紋が描かれているものが流行しています。

鯉幟の竿が1本に、武者幟が2対も建つ豪勢なお宅もあります。「一際に田も引立ぬはつ幟」一茶

お節句のお祝いには、男性のお客様を呼んで、祝宴を開きます。

通常のお節句は、塩鯖でお祝いしました。

昭和30年代には、爺ちゃんが奉公していた須坂市の勝山魚店さんから鯖を預かり、各家の注文に応じて鯖をさばいてお届けしたこともあります。

冷蔵庫がなかった時代で、婆ちゃんは保管には苦労しました。菖蒲(ショウブ)の葉ともぐさ(ヨモギ)を束ねて風呂に入れた菖蒲湯に入ると、蝮(まむし)に咬まれないと信じられています。

「わか様がせうぶをしやぶる湯どの哉」

「湯上りの尻にべつたりせうぶ哉」一茶門口に蓬(よもぎ)の人形(ひとがた)を飾り、屋根より高く泳ぐ鯉幟を眺めながら柏餅を頬張り、丸谷才一風に「うーん、甘ったるい」とか言って菖蒲を浸した徳利の「菖蒲酒」で口直しし、菖蒲と蓬を束ねて入れた菖蒲湯につかって邪気を払うのが庶民の端午の節句です。

お盆

-

親戚の新盆(あらぼん)には、盆提灯(岐阜提灯)を贈ります。

お盆が近くなると、早朝、共同墓地にでかけ、お墓の草刈りをしてお迎えの準備をします。

8月13日の迎え盆には、親戚から贈られた提灯を仏間に飾り、おやきを仏壇に供えます。

夕方、軽トラックの荷台に一族郎党が乗ってお墓に出かけ、花、ろうそく、線香をお墓に供えてお参りします。麦わら(最近は稲わら)をお墓の前で燃やし、「じいちゃんばあちゃん、おでやれおでやれ」といってご先祖をお迎えします。

最近は、ほとんどの家が車でお迎えにあがりますので、ご先祖様も車で移動されるでしょう。「迎火をおもしろがりし子供哉」 一茶

家に帰って仏壇にお経を上げてから、おやきが主食の夕食になります。

お盆には、遠くにいる親戚も実家に帰って仏壇にお参りします。

婆ちゃんも高山村奥山田の実家へ行って、お仏壇にお参りしました。

お寺さんにお経をあげてもらうことはしません。

「湯も浴て月夜の盆をしたりけり」 一茶

8月16日の送り盆は、お墓に花、ろうそく、線香を供え、稲わらをお墓の前で燃やして、ご先祖をお送りします。

家に帰って仏壇にお経を上げるとお盆が終わります。

「送り火や今に我等もあの通り」 一茶

お盆が過ぎると短い夏が終わり、季節は秋です。

秋

お祭り

-

10月16日の高杜神社の秋の例大祭には、親戚のお客様をお迎えしてご馳走します。

おやきが主食の夕食もそこそこに、子ども達はお小遣いを握って夜店に駆けつけ、あとからお客様もお参りし、獅子舞を見て帰ります。よそに嫁いで里帰りした娘さんが、着物姿でお参りする姿も見受けられます。

17日は五目おこわや赤飯を蒸かして、おやきと共にお客様のお土産にしたり、親戚に配ります。

冬

大祓い

-

年末になると組長さんが形代(和紙の

年末になると組長さんが形代(和紙の人形 )を持って各家をまわってくるので、1年の穢れを移してお返しします。

30日に高杜神社で行われる大祓 で形代を焚いて悪魔払いをします。

天神さん

親戚に子どもが生まれた年の暮れが近づくと、「天神さん」と呼ばれる掛け軸を贈ります。

「菅原道真」、「加藤清正の虎退治」、「太閤秀吉」、「紫式部」、「高砂の翁」などの絵柄で、健康と学問成就、立身出世を祈願します。

たくさん贈られると、部屋中に菅原道真が何人も並び、じっと見つめられることになります。

男の子の場合は破魔弓、女の子の場合には藤娘などの羽子板が贈られることも多いようです。

餅つき

-

暮れが近づくと餅つきをします。

29日は”苦餅(くもち)”になる、といって忌み嫌い、28日につく家が多いようですが、中には”福餅(ふくもち)”につながるといって、わざと29日につくお宅もあります。 -

前夜からもち米を水に漬けておきます。

竈(かまど)に釜をかけ、お湯を沸かして蒸篭(せいろ)で蒸します。

漬けすぎると餅が水っぽくなり、蒸しが足りないと粒々のある餅になってしまいます。 -

最近は餅つき機で搗く家が多く、臼と杵でぺったんぺったん、という光景はほとんど見かけなくなりました。

蒸し上がって臼にあけたばかりの米を食べるのが楽しみでした。 -

のし餅は、あまり厚いと切りにくく、焼くときに時間がかかり、薄いとすぐ焼けるが、量が少なく、けち臭い餅になってしまいます。

のすときに片栗粉をまぶしすぎないようにするのがコツです。”お飾り”と”のし餅”を作るほかに、ちぎった餅にあんこや胡桃おろし、納豆などをまぶして昼食にします。

-

のし餅は夜になって表面が少し堅くなったころ大裁ちし、翌朝、切り餅にします。

-

切り餅を保存する容器に溶き芥子をいれ、カビにくくします。

昔は更に細かく切って”あらね”や”かきもち”を作り、農繁期に焙烙(ほうろく)で煎って”こびれ”に食べました。

歳取り

-

神棚の掃除をして松と注連縄、お飾り(鏡餅)を供えます。

座敷に天神さんや羽子板を飾ります。

仏壇の掃除をして花とお菓子、お飾り(鏡餅)を供えます。12月31日は神棚に炊きたてのご飯と御神酒を供えます。

仏壇にお経をあげてから、御神酒をいただき、焼いた新巻鮭の切り身とけんちん汁、白米のご飯を食べて歳取りをします。元旦には、かぞえで一つ歳が増えています。

”年越しそば”という習慣はありませんでした。

恵方参り

遠くのお寺の除夜の鐘の音を聞きながら、高杜神社と久保神社にお詣りします。

雪の多い年は、道が滑って危険です。

お正月

-

餅を焼き、しょうゆ味の汁に入れて煮立てた雑煮を食べます。

白菜、里芋、にんじん、豚肉、鳴門などが入ります。黒豆ときんぴらゴボウ、それに里芋、ニンジン、コンニャク、ちくわなどの煮染めがおせち料理です。

「牛馬も元日顔の山家哉」一茶

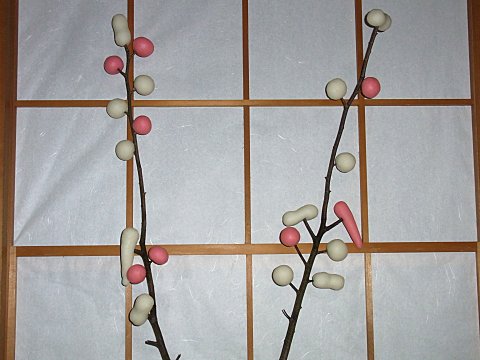

繭玉作り(団子作り)【物作り】

1月15日の小正月に、米の粉で作った団子を飾って、豊作を祈願します。

米の粉を蒸し、着色料を入れて繭玉や野菜、巾着などの形にし、欅の枝に挿して部屋に飾ります。

俵や大判小判の飾り物(もち米の粉を練って着色して焼いた物)も一緒に飾ります。

このだんごを、どんどん焼きで焙って食べると、風邪をひかないと言われています。

寒さが厳しい夜は、どんどん焼きの場所から家に着くまでには冷めているので、ストーブやレンジで温め直し、砂糖醤油などをつけて食べます。

稲わらを焼いた煙の臭いが、口の中に広がります。

雪かき

-

雪が積もった朝は、自分の家の前から隣の家の前まで雪かきをして、通り道をつくります。

久保区は坂道に沿った細長い土地のため、上の家は自宅の「けえだし」から下の家の「けえだし」まで、人の歩く幅で雪をかきます。

下の家もさらに下の家の前まで雪をかき、各家がリレーのように雪かきをすることで、生活の道が確保されました。

あるとき、新しく引っ越してきた家の前の道だけ、雪がかいてなかったことがありました。

雪のない地方から来た人で、雪かきの習慣をご存じなかったのでしょう。

近年、車社会になってからは、雪かきされていない道が多くなりましたが、今でも家の前の道をきれいに雪かきされているお宅もあります。

山の裾に須坂市の森川商店さんの倉庫があり、大雪が降ったときは、森川さんから委託されている除雪機で、倉庫までの道を除雪します。

風向きによっては、吹き飛ばした雪がもろに顔に当たり、前が見えなくなります。

節分

-

煎った地豆(落花生)で豆まきをします。

家の外は雪が積もっているので、庭に豆はまきません。

戸を開けると寒いので、開けてもすぐ閉めます。長芋をすり鉢ですりおろし、出汁とそばつゆを加えて芋汁を作り、麦飯に掛けて食べます。

「麦飯にとろゝの花の咲にけり」一茶

お勤め

-

毎朝、御膳様(ごぜんさま:仏飯器に山盛りに盛ったご飯)を御膳箪笥(ごぜんだんす)と呼ぶ箱に入れて仏間に運び、仏壇の如来さんに供えて「南無阿弥陀仏」と唱えて合唱します。御膳様を下げてから、朝食になります。

子どもの頃は、御膳様を昼に下げて食べたので、”午前様”だと思っていました。

おやきを焼いたり、お土産をいただいたときも、まず仏壇に供え、そのあと、みんなでいただきます。

お供えしたことを忘れると、賞味期限切れになってしまいます。「初瓜や仏に見せて直下る(すぐさげる)」一茶

仏壇には阿弥陀如来と親鸞上人の像が掛けてありますが、過去帳だけで位牌はありません。

←元徳寺本堂

←元徳寺本堂

お寺さんは須坂市の浄土真宗西本願寺派の田幸山元徳寺さんです。

◎ホーム → 山郷の暮らし → 暮らしの慣習