新・高井野風土記

中野陣屋

江戸時代に5万石余の中野天領を治めていた中野陣屋は、1870年(明治3年)10月に伊那県から分置された中野県の県庁となりましたが、同年12月19日に発生した「中野騒動」によって消失しました。

翌1871年(明治4年)6月22日に中野県は長野県と改称し、7月25日には中野県庁が廃止され、善光寺町(長野村)に県庁が移されました。

県庁跡に1936年(昭和11年)に建てられた中野町役場は、1994年(平成6年)に中野陣屋・県庁記念館となっています。

館内の資料展示室には「中野騒動」に関する資料がわずか展示されています。

「中野騒動」の資料

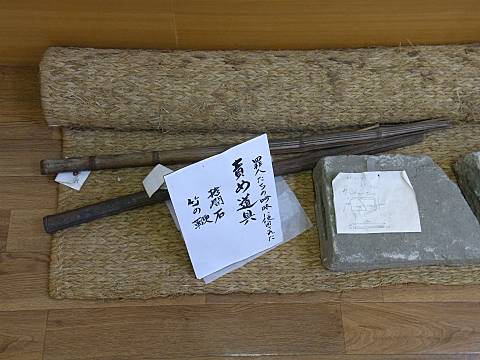

『責め道具』

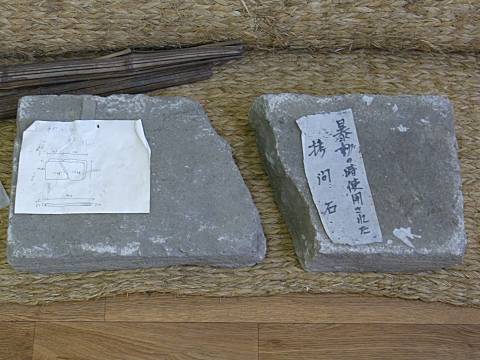

罪人たちの吟味に使用された責め道具「拷問石」と「竹の鞭」が展示されています。

『拷問石 54cm×24cm×9cm・・・現状は二つに割れている。

1枚の重さは24kg。吟味が進むにつれひざ上に4枚ほど重ねると、たいていは失神したという。

竹の鞭 長さ96cm・直径3cm・・・鞭の先はささら状に裂いてある。』

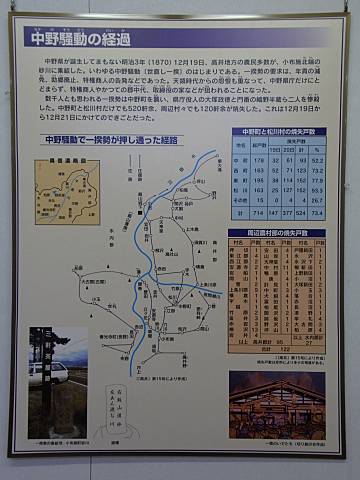

パネル『中野騒動の経過』

『中野県が誕生してまもない明治3年(1870)12月19日、高井地方の農民多数が、小布施北端の砂川に集結した。

いわゆる中野騒動〔世直し一揆〕のはじまりである。

一揆勢の要求は、年貢の減免、助郷廃止、特権承認の告発などであった。

天領時代からの怨恨も重なって、中野県庁だけにとどまらず特権商人やかつての郡中代、取締役などの家が狙われることになった。

『中野県が誕生してまもない明治3年(1870)12月19日、高井地方の農民多数が、小布施北端の砂川に集結した。

いわゆる中野騒動〔世直し一揆〕のはじまりである。

一揆勢の要求は、年貢の減免、助郷廃止、特権承認の告発などであった。

天領時代からの怨恨も重なって、中野県庁だけにとどまらず特権商人やかつての郡中代、取締役などの家が狙われることになった。

数千人とも思われる一揆勢は中野町を襲い、県庁役人の大塚政徳と門番の嶋野半蔵ら二人を惨殺した。

中野町と松川村だけでも520軒余、周辺村々でも120軒余が消失した。

これは12月19日から12月21日にかけてのできごとだった。』

図:中野騒動で一揆勢が押し通った経路

表:中野町と松川村の消失戸数

表:周辺農村部の消失戸数

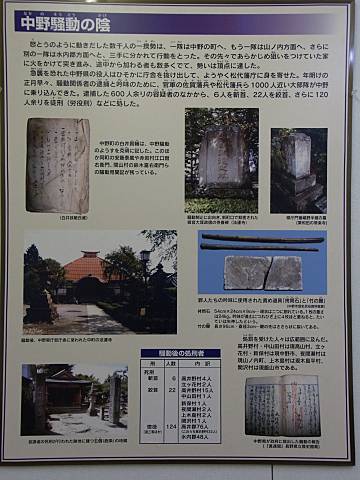

パネル『中野騒動の陰』

『怒とうのように動き出した一揆勢は、一隊は中野の町へ、もう一隊は山ノ内方面へ、さらに別の一隊は水内郡方面へと、三手に分かれて行動をとった。

その先々であらかじめ狙いをつけていた家に火をかけて突き進み、途中から加わる者も数多くでて、勢いは頂点に達した。

急襲を恐れた中野県の役人はひそかに庁舎を抜け出して、ようやく松代藩庁に身を寄せた。

年明けの正月早々、騒動関係者の逮捕と吟味のために、官軍の佐賀藩兵や松代藩兵ら1000人近い大部隊が中野に乗り込んできた。

逮捕した600人余りの容疑者のなかから、6人を斬首、22人を絞首、さらに120人余りを徒刑(労役刑)などに処した。』

『怒とうのように動き出した一揆勢は、一隊は中野の町へ、もう一隊は山ノ内方面へ、さらに別の一隊は水内郡方面へと、三手に分かれて行動をとった。

その先々であらかじめ狙いをつけていた家に火をかけて突き進み、途中から加わる者も数多くでて、勢いは頂点に達した。

急襲を恐れた中野県の役人はひそかに庁舎を抜け出して、ようやく松代藩庁に身を寄せた。

年明けの正月早々、騒動関係者の逮捕と吟味のために、官軍の佐賀藩兵や松代藩兵ら1000人近い大部隊が中野に乗り込んできた。

逮捕した600人余りの容疑者のなかから、6人を斬首、22人を絞首、さらに120人余りを徒刑(労役刑)などに処した。』

表:騒動後の処刑者

| 刑 | 人数 | 内訳 |

| 死刑 斬首 | 6 | 高井野村 4人 立ヶ花村 2人 |

| 死刑 絞首 | 22 | 高井野村 15人 中山田村 1人 新保村 1人 夜間瀬村 2人 上木島村 2人 関沢村 1人 |

| 懲役 (流三等ほか) |

124 | 高井郡 76人 (うち高井野村 32人) 水内郡 48人 |

騒動の顛末

騒動の顛末を描いた切り絵が掲示されています。

大きな地図で見る

処刑場跡

中野陣屋から少し離れた場所に五箇地蔵があり、ここで1871年(明治4年)2月27日に処刑が行われました。

中野陣屋から少し離れた場所に五箇地蔵があり、ここで1871年(明治4年)2月27日に処刑が行われました。

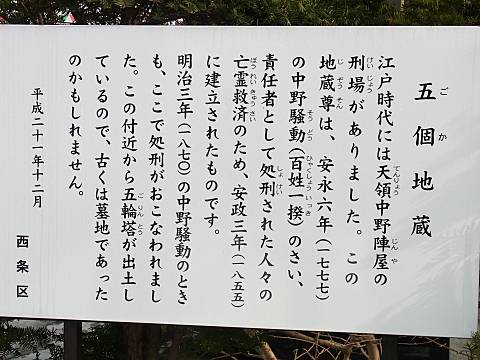

西条区によって地蔵尊の所以が掲げられています。

西条区によって地蔵尊の所以が掲げられています。

これによると93年前の安永6年にも中野騒動が起き、江戸時代末期になってそのときの処刑者を供養したとされています。

大きな地図で見る

参考にさせていただいた資料

- 中野陣屋県庁記念館 中野市

- 中野陣屋へこらっしゃい

最終更新 2012年 3月 8日