◎ホーム → くだもの畑 → りんごあれこれ sitemap

「どうやって食べらるんかい」

「どうやって食べらるんかい」

「どうやって食べらるんかい」:”どのようにしてお召し上がりになりますか”【北信州の方言】

|

|

「りんごのおいしい食べ方」

りんごのおいしい食べ方

完熟して蜜がたっぷりはいった『サンふじ』は、なるべく早めに召し上がっていただくことをお勧めします。

りんごの甘味成分である果糖は、冷やすとアルファ型からベータ型に変化します。

ベータ型果糖はアルファ型果糖の3倍も甘いので、よく冷やしておくのが美味しく召し上がるコツです。

ただし冷やしすぎると味が分からなくなってしまうので、10℃程度が食べごろです。

変色防止

りんごを切って放置しておくと、表面が茶色に変色して不味そうになってしまいます。

これはりんごに含まれているポリフェノールの成分である”エピカテキン”が酸素と結合することことが原因です。

昔から、切ったりんごを塩水に漬けて変色しないようにしていましたが、最近ではレモン汁に漬ける方法も一般的になってきました。

これは、レモン汁に含まれるビタミンCが”エピカテキン”と酸素が結びつく前に、酸素を奪い取ってしまうからです。

さらに、変色してしまったりんごをレモン汁の中に漬けておくと、色が元に戻ります。

塩味がいいか、レモン味がいいかはお好みです。

りんごをすりおろして使う時はセラミック製のおろし金を使い、表面に塩を少量ふりかけてからおろすと変色しにくくなります。

もっとも効果的な変色防止法は、切ったらすぐ食べきってしまうことです!

りんごの食べ方について

- 奈良県 Mさん

- 奥さんが毎日のお昼にりんごを半分もって職場にいかれると、職場の方が羨ましそうに見ているそうです。

今までお昼に食パン3枚食べていたのが、食パン1枚とりんご半分で足りるそうで、ダイエットになるとのことでした。

- 神奈川県 Hさん

- 夫の朝食は「りんご」のみ。

いろいろな成人病になっていますので、このりんごが助かっています。

- 神奈川県 有賀 誠さん

- 質問があり、メールします。

リンゴの食べ方です。

皮をむいて食べますか、皮ごとですか?

皮ごと食べた方がおいしいと思うのですが、最近は農薬とかを気にして、皮をむいて食べる人が多くなっているのではないか、と思います。

リンゴ産地では皆さんどのようにして食べていますか。

教えて下さい。 - 有賀さんへ

梯子に登ってリンゴの手入れをしている時に、ムクドリやスズメバチにつつかれたのは、もいで袖でこすり、そのままかじっています。

梯子に登ってリンゴの手入れをしている時に、ムクドリやスズメバチにつつかれたのは、もいで袖でこすり、そのままかじっています。

歯医者で歯垢を取ってからは歯ぐきから血が出ないので、丸かじりが歯ぐきの健康のバロメータになっています。 老人と女性や子どもは皮をむいて食べています。

一口に”ふじ”といっても種類というか特性に違いがあり、皮の薄い品種や厚いもの、全体に着色するものや縞状に着色する種類など様々で、木によって全部違うといってもいいくらいです。

この中で、市場(消費者)の要求に合ったものを選んで栽培するのですが、最近は、大きくて全体に色がよく、日持ちのするものが強く要求されています。

縞状に着色する皮の薄い”ふじ”は皮ごと食べやすいのですが、ベタ状に色付くものより見栄えがしない分、値段が安くなっています。

また、丸かじりするのに手頃な大きさのリンゴは、加工用(1kg20円以下!)にされてしまい、店頭に並んでいるのは、老人や女性が丸かじりするには大きすぎるものだけです。

そんな訳で、皮ごと食べにくい方向に進んでいるのが実態です。

残留農薬は皆さんご心配でしょうが、一番多く摂取するのは私たち農家自身で、まず、私たちが安全であることを確認しています。 それだけでなく、我が家の畑には、害虫のほかに、鳥、蜂、カモシカ、猿、熊そして最近は猪までがやってきて、味見していきます。 困ったものですが、動物のほうが敏感ですので安全な証拠といっていいでしょう。

さっと水洗いして、どうぞ安心して皮ごとお召し上がりください。

りんごの味

- 長野県 Nさんから

- りんごはすでに食べ終わっていて、最近は農協の生産者のコーナーで買っているのですが、食べてみると、岡田さんから買ったものは、味が濃かったような気がします。

水っぽい味の物ってあるんですよね。 - Nさんへ

- 一般に千曲川流域では、大きくて色着きの良いりんごが採れます。水分も多く柔らかいのですが、長期保存には向いていません

(大味で大根をかじっているようだ、と悪口を言う人もいます)。

これに対し、山地のりんごは小ぶりで硬く、里ほど着色は良くありませんが、日持ちします。

川中島の古戦場で観光客にりんごを販売しているお土産屋さんでは、年内は近隣の里のりんごを売り、年が明けると、それまで保存しておいた山地のりんごを売るのだそうです。

同じ信州のりんごでもそれほど差があるのです。

11月は色がよくみずみずしい里のりんごを、12月以降はしっかりしている山のりんごをお求めになるのが、賢い主婦の秘訣(裏技)です(^-^)。

指先でわかるりんごの味

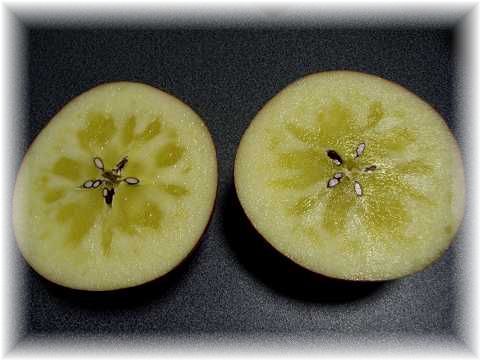

『サンふじ』の中に蜜が分泌されると収穫間近で、りんごの表面を指でさわると少し”ねばねば””ざらざら”した感じがするので、触っただけで適度に甘みと酸味のあることがわかります!

『サンふじ』の中に蜜が分泌されると収穫間近で、りんごの表面を指でさわると少し”ねばねば””ざらざら”した感じがするので、触っただけで適度に甘みと酸味のあることがわかります!

この頃になるとムクドリなどが盛んに襲いかかってきます。

『信州のりんご三兄弟』の長男格である《秋映》は、表面が黒光りして触ると”べとべと”するようになると完熟して食べ頃です。

ところが次男の《シナノスイート》は表面が”べとべと”するようになったときにはすでに過熟で食べ頃を過ぎています。

種類によってそれぞれ個性があります。

指で触ってつるつるしているりんごは、味が乗っていないので、鳥や蜂は見向きもしません。

指で触ってつるつるしているりんごは、味が乗っていないので、鳥や蜂は見向きもしません。

りんごの保存方法

りんごの保存

- 東京都 Yさんから

- おりんごを長期間保存する秘訣を教えて下さい!!

- Yさんへ

- りんごはポリエチレンの袋にいれて密封し、冷蔵庫に入れて保存してください。

冷蔵庫に入りきらない場合は、北側の廊下など、涼しく、温度変化の少ない場所に置いてください。

傷んだりんごを一緒にしたままにしておくと、残りのりんごも急速に鮮度が低下しますので、取り出してください。

長期保存する場合にはポリ袋の中に新聞紙を入れてください。

◎りんごは収穫された後も生きており、果実の中に蓄えられた糖や酸をエネルギー源として呼吸作用によって消費し、水分も発散させてしまいます。

このため、りんごを上手に保存するには、呼吸作用と水分の減少を抑えることがポイントで、家庭ではポリエチレンの袋にいれて密封し、冷蔵庫に入れておくのが一般的です。

長く保存するときは、新聞紙に包んでおくとりんごの呼吸作用で発生する炭酸ガスや水滴を新聞紙が吸着するので効果的だといわれています。

りんごの水分が減ってシャキッとした歯ごたえがなくり、果肉が粉っぽくなることを信州では「りんごがぼける」と呼んでいます(長野県出身のタレント乙葉さんは、「ぼけたりんごが好き」とおっしゃっていました)。

上に戻る◎ホーム → くだもの畑 → りんごあれこれ